ڈاکٹر تزر حسین

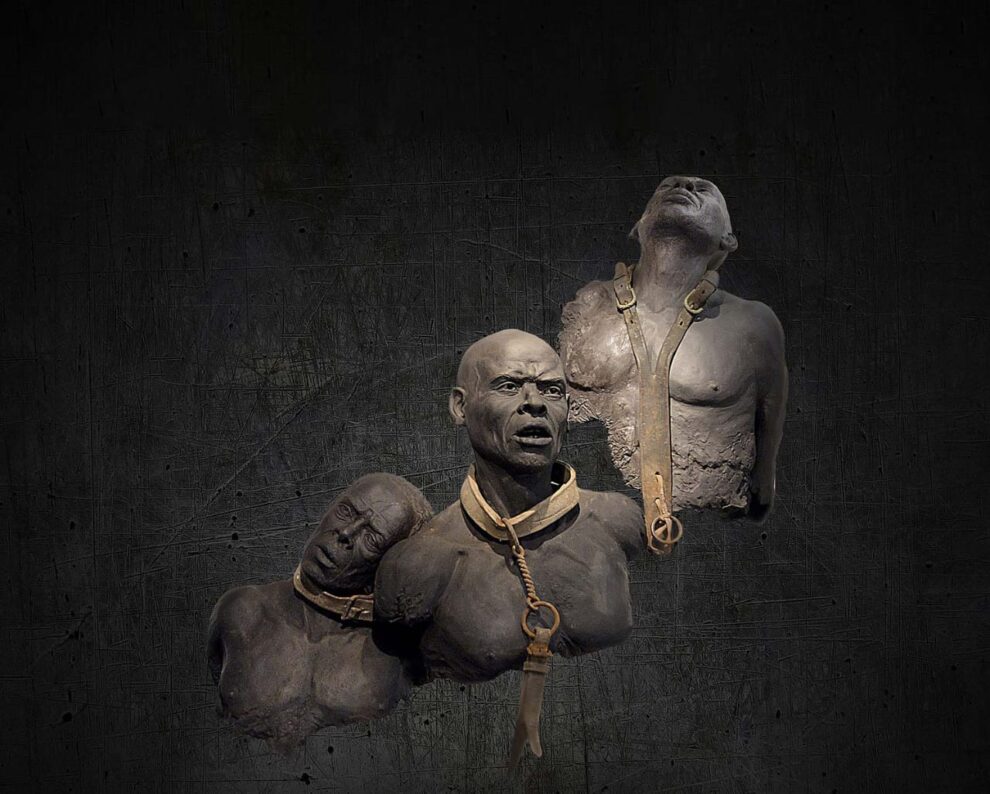

پروفیسر براؤن غلامی سے متعلق مشکل صورتحال یا غلامی سے متعلق معمے (slavery conundrum) کی وجوہات پر بھی بات کرتے ہیں۔ انکے مطابق اسکے پیچھے abolitionist movement یعنی غلامی کے خاتمے کی تحریک ہےجوکہ سترھویں صدی کے اخر اور اٹھارویں صدی کے وسط میں پربا کی گئی۔اس تحریک کا بنیادی نکتہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ غلامی اپنے ذات میں ایک برائی ہے بلکہ ایک جرم ہے اور اسکو اس زمین سے ختم کرنا انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہی وہ تحریک ہے جسکی بنیاد پر اج ہم سب اس کے قائل ہیں کہ غلامی اپنی ذات میں ہر حال اور ہر صورت میں غلط ہے۔ اس تحریک کی وجہ سے جو نفسیات پیدا ہوئی اسکی بنیاد پر لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایک خاص دور یا خاص مذہب یا خاص علاقے کی غلامی تو اچھی تھی اور دوسرے مذہب یا علاقے کی غلامی بری تھی۔ اگر کوئی شخص کسی بھی لیول پر اچھی یا بری غلامی والی دلیل کو مان لیتا ہے تو وہ اپنے مخالفین کے لیے غلامی سے متعلق بحث کا دروازہ کھولتا ہے اور اسکی پوزیشن کمزور ہوجاتی ہے۔ اس لیے اس تحریک کی بنیاد پر لوگ اس بات پر مجبور ہیں کہ وہ یہ بات کہے کہ غلامی اپنی ذات میں برائی ہے اور ہرحال اور ہر دور میں ایک جیسی برائی ہے۔ اور جس طرح اج اگر کوئی غلام بنائے تو اسکی اخلاقی حیثیت داغدارہے، اسی طرح ماضی میں بھی اگر کسی نے کسی بھی وجہ سے غلام یا لونڈیاں رکھی، اسکی اخلاقی حیثیت بھی مجروح ہے۔ لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ اگر اپ ایک مورخ ہے تو اپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان میں غلامی واقعی امریکہ میں موجود غلامی سے مختلف تھی، استنبول میں موجود غلامی واقعی میں ہندوستان میں موجود غلامی سے مختلف تھی۔ اپ جونہی غلامی سے متعلق یہ فرق بیان کرتے ہیں abolitionist movement کی دلیل کمزور پڑ جاتی ہے اس لیے وہ ایسا نہیں ہونے دیتے۔ abolitionist movement کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اس نے غلامی کی قانونی تعریف پیش کی یعنی اس تحریک میں یہ غیر متعلق ہے کہ غلاموں کی سماجی حالت اچھی ہے یا بری۔ یہ تحریک اس کو اہم نہیں سمجھتی کہ ایک کسی جگہ غلاموں کی زندگی دوسری جگہ سے بہتر ہے کیونکہ اگر ایسا کرتے تو اس صورتحال میں پڑ جاتے کہ کوئی سامنے اکر کہہ سکتا ہے کہ دیکھوں میرے غلاموں کی حالت تمہارے کارخانے میں کام کرنے والوں مزدوروں سے بہتر ہے۔

پروفیسربراؤن ایک اور اہم نکتہ پیش کرتے ہیں کہ abolitionist movement کی رائے میں چونکہ غلامی اپنی ذات میں اور ہر حال میں ایک برائی ہے اس لیے اسکو ڈیفائن کرنا اسان نہیں۔ یعنی غلامی کی ایسی قانونی تعریف پیش کرنا جو کہ ہر دور اور ہر صورتحال میں کارامد ہو، ایسا کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ کیونکہ غلامی کو اتنے abstract لیول پر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اس تعریف میں ہم اپنے دور کے assumptions کو ماضی پر مسلط کرتے ہیں۔ پہلی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ غلامی اصل میں ازادی کی عدم موجودگی ہے یعنی غلام ازاد نہیں ہوتے بلکہ دوسرے شخص کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اج ہم امریکہ میں ازادی کو تو ڈیفائن کرسکتے ہیں اور ہم نے کر بھی دیا ہے لیکن کیا ازادی کی یہ تعریف اوراسکا یہ اطلاق ماضی پر بھی درست ہوگا؟ دوسری تعریف یہ کی جاتی ہے کہ غلامی میں انسانوں کی بنیادی حقوق سلب کیے جاتے ہیں لیکن اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ بنیادی حقوق کی ایک متعین تعریف کو ہر دور کے لیے کیسے قابل قبول بنایا جاسکتا ہے۔ مثلا غلامی کے بیشتر سسٹمز میں غلام کو اپنا مالک قتل نہیں کرسکتا تھا دوسری طرف رومن لاء میں باپ اگر بیٹے کو قتل کردیتا تو قانونی طور پر اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی۔ اور اگر اپ غلامی کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ غلام دوسروں کی ملکیت ہوتے ہیں لیکن ملکیت کو کس طرح ڈیفائن کریں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ملکیت وہ ہے جب ایک شخص دوسرے شخص پر حقوق رکھتا ہے لیکن اس تعریف کی زد میں تو تمام رشتے اجاتے ہیں۔ ایک اور تعریف جبر کی بنیاد پر کی جاتی ہے لیکن اس میں بھی وہی مسئلہ ہے۔ یعنی اج امریکہ میں جبر کی ایک تعریف تو ممکن ہے لیکن کیا جبر کی یہ تعریف ہر دور کے لیے ممکن موزوں ہے؟ یہاں پر اج کے دور میں بعض لوگوں کی رائے میں کسی کے لیے نوکری کرنا بھی اس تعریف کے زد میں اسکتا ہے۔ غلامی کی تعریف کا یہ مسئلہ کوئی خیالی مسئلہ نہیں بلکہ امریکہ اور برطانیہ میں ایک عملی مسئلہ ہے مثلا 1970 میں انگلینڈ اور سکاٹ لینڈ میں کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے بارے یہ بحث پیدا ہوگئی تھی کہ کیا یہ لوگ غلام کی تعریف پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں کیونکہ یہ لوگ اپنے اوپر ایک ٹیگ لگاتے تھے جس پر انکے مالک کا نام بھی لکھا ہوتا۔ اسکی ایک اور مثال 1926 slavery convention ہے جس میں عالمی سطح پرلیگ اف نیشن کی زیر نگرانی غلامی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ لیکن 1957 ایک دوسرا سپلیمنٹری کنوینشن پیش کیا گیا جس میں ان چیزوں کو بھی غیر قانونی قراردے دیا گیا جو کہ غلامی تو نہیں تھی لیکن غلامی جیسی تھیں۔ اس کنوینش میں bonded labor کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ 1957 میں bonded labor کو غلامی تصور نہیں کیا جاتا تھا لیکن بعد میں اسکو بھی غلامی قرار دے دیا گیا۔ اسکی ایک دوسری مثال جیل کے قیدی ہے ، 1990 میں امریکہ میں قیدیوں کی ازادی کی تحریک بھی اٹھی اور یہ کہا گیا کہ جیل کے قیدی بھی غلامی کی تعریف میں اتے ہیں کیونکہ امریکی ائین کی تیرویں ائینی ترمیم کے مطابق قیدیوں سے بغیر کسی معاوضے کے کام force) labor) لیا جاسکتا ہے۔ 2006 تک اسکو غلامی تصور نہیں کیا جاتا تھا لیکن اب abolitionist movement کی طرز پر ایک نئی تحریک شروع ہورہی ہے جس کے مطابق قیدیوں کو بھی غلامی کی تعریف میں شامل کرنے کی بات کی جارہی ہے۔ پروفیسر براون یہاں پر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہورہا ہے کہ پہلے ایک چیز کو غلامی تصور نہیں کیا جاتا تھا لیکن اب اس پر غور کیا جارہا ہے اسکی پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا قیدیوں کی حالت تبدیل ہوئی یا غلامی کی تعریف میں کوئی تبدیلی ائی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن سیاسی حالات تبدیل ہوئے جس میں Black lives matter کی تحریک نے بڑا کردار ادا کیا۔ بلکہ ہالی ووڈ موویز نے بھی اس بات کو پروموٹ کرنا شروع کردیا کہ قیدی اصل میں غلام ہیں۔ کیونکہ کسی چیز پر لفظ غلامی کا اطلاق ایک طاقتور نظریہ بن چکا ہے۔ پروفیسر براؤن کے مطابق اگر اج کی تعریف ہم ماضی پر اپلائی کریں تو اس سے ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بلیک افریقن کو تو امریکہ میں زبردستی غلام بنایا گیا لیکن جو وائیٹ لوگ تھے وہ خود اپنی مرضی سے indentured servant کی حیثیت سے ائے لیکن غلامی کے موجودہ تعریف کے مطابق اب یہی لوگ بھی غلام تصور کیے جاتے ہیں اگرچہ انکو پہلے غلام تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ اسکی وجہ وہی ہے کہ ہم غلامی کی موجودہ تعریف کو اپنے ماضی پر اپلائی کرتے ہیں اور اسکو conceptualize کرتے ہیں اور ہم اس مخمصے میں پڑ جاتے ہیں کس چیز کو غلامی میں شامل کریں اور کس کو نہیں۔

غلامی کے خاتمے کی تحریک ہمیں اس بات سے روکتی ہے کہ ہم یہ کہے کہ غلاموں کی حالت ایک دور میں ایک علاقے میں دوسرے دور یا علاقے سے مختلف تھیں لیکن حقیقت میں ایسا ہی تھا۔ اسکی ایک مثال ملک امبار ہے جو کہ ایک فوجی لیڈر تھا اور احمد نگر کے سلطنت کا وزیر تھا۔ ملک امبار کو ایک غلام کی حیثیت سے فروخت کیا گیا تھا لیکن وہ ایک طاقتور لیڈر کے طور پر سامنے ایا۔ دوسری مثال سوکولو محمد پاشا کی ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے تین سلطنتوں کے وزیر رہے ہیں۔ اسکا تعلق سربین Serbian عیسائی خاندان سے تھا اور اسکو اسکے خاندان والوں نے 18 سال کی عمر میں غلام کی حیثیت سے فروخت کیا اور انکا مقصد یہ تھا کہ اسکو غلام کی حیثیت سے خلافت عثمانیہ میں فروخت کرینگے تو یہ ایک لیڈر بن سکتا ہے کیونکہ خلافت عثمانیہ میں اس وقت طاقت ور عہدوں پر جو لوگ تھے وہ تقریبا سب غلام تھے۔ پروفیسر براؤن یہاں ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ہم ملک امبار اور محمد پاشا اور امریکہ میں موجود ایک غلام کو برابر کی حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں اور اسکا جواب ہے کہ یقینا نہیں کیونکہ دونوں سے متعلق تصورات بالکل مختلف ہیں۔ اگر ہم اس بات پر اصرار کریں کہ ہر غلامی غلامی ہے اور برابر کی برائی ہے تو یہ تصور ہمیں اخلاقی طور اپاہج کردیتی ہے کیونکہ غلاموں سے متعلق دو مختلف صورتحال پر ایک جیسا حکم لگانا اخلاقا درست نہیں۔ یہ مسئلہ عام ادمی کی سطح پر نہیں بلکہ علمی حلقوں میں بھی موجود ہے کہ ایک دفعہ ایک پروفیسر نے غلامی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی ایک ریاست میں غلاموں کی حالت دوسری ریاست سے بہتر تھی لیکن یہ کہتے ہوئے اس نے فورا اپنے الفاظ واپس لیے کیونکہ وہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ ایک قسم کی غلامی دوسرے قسم کی غلامی سے بہتر ہے۔ اگر وہ ایسا کرتی تو وہ ایک کمزور پوزیشن پر اجاتی۔ تو یہ دو مسئلے ہیں کہ ہم غلامی میں تفریق نہیں کرسکتے اگرچہ عملا ایک جگہ غلاموں کی حالت دوسرے جگہ سے بالکل مختلف رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ امریکہ میں وائیٹ نیشنلزم اور دوسرے سیاسی عوامل کی بنیاد پر قیدیوں اور لیبر مارکیٹ سے متعلق اب قوانین کا دوبارہ جائزہ لیا جارہا ہے۔ اگرچہ چند سال پہلے امریکہ میں یہ کوئی زیر بحث مسائل نہیں تھے۔

پروفیسر براؤن کے مطابق غلامی کے مسئلے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ abolitionist movement کے محرکات پر بھی بات کی جائے۔ انکے مطابق اس تحریک کے کے محرکات کے تعلق سے دو بیانیے ہیں۔ ایک عام اور مشہور بیانیہ تو اخلاقی بنیادوں پر کھڑا بیانیہ ہے۔ اس بیانیے کا اغاز سولہویں صدی میں چند لوگوں نے کیا کہ غلامی اپنی ذات میں ایک برائی ہے اور اسکو ختم کرنا چاہیے۔ سترھویں صدی میں اس تحریک نے زور پکڑا اور اٹھارویں صدی میں اسکے پیچھے امریکہ اور برطانیہ میں enlightenment کی طاقت بھی شامل ہوگئی۔ اور اسی طرح اخر میں تحریک کے نتیجے میں سب اس کے قائل ہوگئے کہ غلامی ایک intrinsic evil ہے اور اسکو اس زمین سے ختم کرنا چاہیے اور اس طرح غلامی کا خاتمہ ہوگیا۔ پروفیسر براؤن کے مطابق اخلاقی بیانیے میں دو مسائل ہیں ایک جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ سولہویں صدی سے پہلے تمام انسانی تہذیبی غلامی کو اس طرح نہیں دیکھتی جس طرح یہ تحریک دیکھتی ہے۔ اسکی بنیادپر پروفیسر براؤن کہتے ہیں کہ اگر غلامی کی خاتمے کی یہ تحریک اخلاقی تھی تو اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ تاریخ انسانی میں موجود بہت فلسفیانہ اور مذہبی روایت سے جڑے بڑے بڑے لوگ اس سے غافل کیوں رہے؟ اور اس سے بھی سنجیدہ سوال یہ کہ اگر وہ اس کو ایک اخلاقی مسئلے کی حیثیت سے تو جانتے تھے لیکن پھر بھی خاموش رہے اور اسکی مذمت نہیں کی۔ یہ صرف مذہبی بات نہیں بلکہ ہمارے انسانی تاریخ سے متعلق سوال ہے۔ غلامی سے متعلق اس اخلاقی بیانیے میں دوسرا مسئلہ غلامی کی خاتمے کی تحریک کا معیشت سے تعلق ہے۔ جس دور میں یعنی سترھویں اور اٹھارویں صدی میں جب غلامی کی تحریک زور پکڑ رہی تھی تو دنیا میں اسکے متوازی ایک اوربڑی تبدیلی بھی ارہی تھی اور وہ تھی صنعتی انقلاب کی تبدیلی۔ اب کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک طرف صنعتی انقلاب ارہا تھا اورلوگ غلاموں پر انحصار کیے بغیر دولت جمع کررہے تھے۔ اور دوسری طرف غلامی کی خاتمے کی تحریک عین انہی جگہوں پر چل رہی تھی جہاں یہ تبدیلیاں ارہی تھی یعنی امریکہ اور برطانیہ۔ تاہم اس بات پر کوئی شخص یہ اعتراض کرسکتا ہے کہ صنعتی انفلاب اور ٹیکنالوجی کیسے اس تحریک کے محرک ہوسکتے ہیں کیونکہ ہم اپنے gut feeling بنیاد پر محسوس کرتے ہیں کہ غلامی ایک intrinsic evil ہے۔ اس کے جواب میں پروفیسربراؤن کہتے ہیں کہ اپنے gut feeling پر انحصار کرنا ہر حالت میں درست نہیں۔ کیونکہ مختلف تہذ یبوں میں اچھا اور برا ہونا کافی حد تک Custom یا عرف پر منحصر ہوتا ہے اور ایک چیز ایک تہذیب میں اچھی سمجھی جاتی ہے اور دوسری تہذیب میں بری۔ انسان تاریخ میں غلامی بھی تمام معاشروں کی ایک ناگزیر ضرورت تھی اور ایک عام چیز تھی اور کسی نے اس پر intrinsic evil کے طور پر غیر اخلاقی ہونے کا اعتراض نہیں کیا ۔ اسلامی لحاظ سے تو ہم اس کے مکلف ہیں کہ جس کو اللہ اور رسول منکریا معروف کہے وہی ہمارے لیے معروف اور منکر ہیں لیکن ہمارے لیے بہت ساری معروف اور منکر چیزیں عرف پر بھی مبنی ہیں۔ معروف اور منکر کی بنیاد ہرحال میں عالمگیر حقیقتیں نہیں ہوتی۔ اور یہی مسئلے کی بنیاد بھی بنتی ہے کہ ایک تہذیب جب اپنے معروف کو دوسرے تہذٰیب پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے تنازعے پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام میں عرف کی بڑی اہمیت ہے جسکی بنیاد پر ہر اچھائی اور برائی کو عالمگیر نہیں سمجھنا چاہیے۔

نوٹ: اس مضمون میں غلامی سے متعلق پروفیسر جوناتھن براؤن کی رائے بیان کی جارہی۔ ضروری نہیں کہ لکھنے والے کو انکی تمام باتوں سے اتفاق ہو۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تزر حسین صاحب نے السٹر یونیورسٹی (یوکے) سے کمپوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے اور اسی کے ساتھ بطور لیکچرار منسلک ہوں۔

ای میل : tazar.hussain@gmail.com

کمنت کیجے