ہمارے ایک ہم عصر جناب خضر یاسین صاحب نے تفسیر کا اپنی جانب سے ایک مفہوم مقرر کرکے مفسرین کرام کی تکفیر کا بازار گرم کرکھا ہے، جناب کا سارا استدلال خوشنما مگر مبہم قسم کی فلسفیانہ باتوں پر مبنی ہے۔ محترم کا کہنا ہے کہ مفسرین کلام اللہ کو مبہم و غیر واضح سمجھتے ہوئے اپنی تفسیر کا محتاج سمجھتے ہیں جو کلام اللہ کو ناقص ماننا ہے۔ قرآن فہمی کے لئے تفسیر کے مقابلے پر انہوں نے” تعلیم و تفہیم” نامی کیٹگیری بنا رکھی ہے جس سے یہ کلام کے مفہوم کو سمجھنا مراد لیتے ہیں۔ ہم نے محترم کی کتاب “علم تفسیر، تنقید و تنقیح” ملاحظہ کی تاکہ یہ جان سکیں کہ مفسرین کی جانب تفسیر سے متعلق یہ جس رائے کو منسوب کرتے ہیں وہ امت میں کس عالم کی ہے۔ ہم ایک کے بعد دوسرا ورق آگے کرتے رہے یہاں تک کہ تقریباً پونے تین سو صفحات کی اس کتاب کے خاتمے کو پہنچ گئے مگر کتاب میں ایک بھی حوالہ موجود نہ پایا، جی ہاں ایک بھی حوالہ! یہ ہے وہ علمی منہج جس کی بنیاد پر یہ مفسرین کی جانب تفسیر کا ایک مفہوم منسوب کرکے ان کی تکفیر کرتےہیں۔ کیا یہ بھی کوئی علمی طریقہ ہے کہ آپ خود سے کسی کا موقف وضع کریں اور خود ہی اس کے لوازمات پیدا کرکے اس کی تجہیل و تکفیر شروع کردیں؟

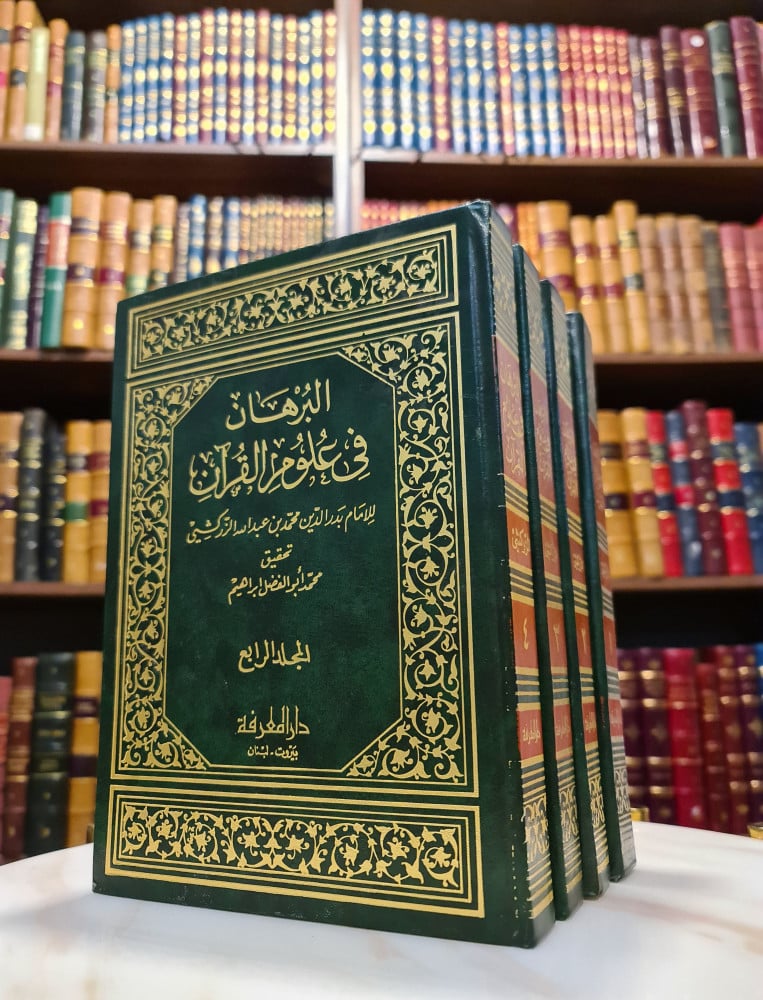

آئیے یہاں علم تفسیر و علوم القرآن کے ایک بڑے امام علامہ بدر الدین زرکشی (م 794 ھ / 1392 ء) کی کتاب “البرھان فی علوم القرآن” سے چند اقتباسات ملاحظہ کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ علامہ زرکشی کی یہ کتاب علوم تفسیر و قرآن پر امت کی سات سو سالہ تاریخ پر ایک جامع و مفصل تبصرہ و خلاصہ ہے۔ تفسیر کیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں:

التَّفْسِيرُ فِي اللُّغَةِ: فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى مَعْنَى الْإِظْهَارِ وَالْكَشْفِ

یعنی لغت میں تفسیر اظہار و کشف کو کہا جاتا ہے۔ لغت میں تفسیر کا مطلب اپنی جانب سے کسی شے کو بیان کرنا یا کلام میں کچھ شامل کرنا نہیں ہوتا بلکہ کلام میں جو موجود ہے اسے ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف آپ یہ درج کرتے ہیں:

—————————-

وَفِي الِاصْطِلَاحِ: هُوَ عِلْمُ نُزُولِ الْآيَةِ وَسُورَتِهَا وَأَقَاصِيصِهَا وَالْإِشَارَاتِ النَّازِلَةِ فِيهَا ثُمَّ تَرْتِيبِ مَكِّيِّهَا وَمَدَنِيِّهَا وَمُحْكَمِهَا وَمُتَشَابِهِهَا وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامتها وَمُطْلَقِهَا وَمُقَيَّدِهَا وَمُجْمَلِهَا وَمُفَسَّرِهَا۔ وَزَادَ فِيهَا قَوْمٌ فَقَالُوا: عِلْمُ حَلَالِهَا وَحَرَامِهَا وَوَعْدِهَا وَوَعِيدِهَا وَأَمْرِهَا وَنَهْيِهَا وَعِبَرِهَا وَأَمْثَالِهَا

مفہوم: تفسیر سے مراد آیات و سورتوں کے نزول، ان میں بیان کردہ قصص و اشاروں، سورتوں کے مکی و مدنی ہونے، آیات کے محکم و متشابہ، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق و مقید، مجمل و مفسر ہونے کا علم ہے۔ اس پر بعض اہل علم کی جانب سے یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ تفسیر قرآن کے بیان کردہ حلال و حرام، وعد و وعید، اوامر و نواہی، عبرتوں اور مثالوں کا علم ہے

—————————-

ایک مقام پر تفسیر کی غرض و سکوپ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

—————————-

التَّفْسِيرُ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ فَهْمُ كِتَابِ اللَّهِ الْمُنَزَّلِ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَبَيَانُ مَعَانِيهِ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكَمِهِ وَاسْتِمْدَادُ ذَلِكَ مِنْ عِلْمِ اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ وَالتَّصْرِيفِ وَعِلْمِ الْبَيَانِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَاتِ وَيَحْتَاجُ لِمَعْرِفَةِ أَسْبَابِ النُّزُولِ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ

مفہوم: یعنی تفسیر وہ علم ہے جس سے محمدﷺ پر نازل ہونے والی کتاب کا فہم حاصل ہوتا ہے، یعنی اس کے معانی کا بیان اور احکام کا استنباط۔ اس علم کا مدار علم لغت، نحو، صرف، بیان، اصول فقہ، قرآت، اسباب نزول اور ناسخ و منسوخ کی معرفت پر ہے

—————————-

اس سے واضح ہے کہ علمائے تفسیر کے ہاں تفسیر سے مراد کلام اللہ پر خارج سے اپنا نکتہ نظر وارد کرنا نہیں ہے بلکہ یہ کلام ہی کے فہم کا نام ہے نیز یہ فہم بعض علوم پر منحصر ہے جنہیں دو میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: لسانیات اور لسانیات سے متعلق قانونی تصورات جو کلام کی ہم آہنگ مراد کو واضح کرتے ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ ان علوم میں سے آخر وہ کونسا علم ہے جو قرآن فہمی میں غیر ضروری ہے۔

موصوف معترض ہوتے ہیں کہ مفسر اس مفروضے پر تفسیر لکھتا ہے کہ متکلم کا کلام غیر واضح ہے اور یہ کلام کا نقص ہے۔ یعنی ان کے مطابق مفسرین کلام اللہ کو ناقص ہونے کے مفروضے پر تفسیر لکھتے ہیں۔ آئیں علامہ زرکشی سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں مفسرین کی رائے کیا ہے:

—————————-

وَاعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا خَاطَبَ خَلْقَهُ بِمَا يَفْهَمُونَهُ وَلِذَلِكَ أَرْسَلَ كُلَّ رَسُولٍ بِلِسَانِ قَوْمِهِ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ عَلَى لُغَتِهِمْ وَإِنَّمَا احْتِيجَ إِلَى التَّفْسِيرِ لِمَا سَنَذْكُرُ بَعْدَ تَقْرِيرِ قَاعِدَةٍ وَهِيَ أَنَّ كُلَّ مَنْ وَضَعَ مِنَ الْبَشَرِ كِتَابًا فَإِنَّمَا وَضَعَهُ لِيُفْهَمَ بِذَاتِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْحٍ

مفہوم: یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے اسی زبان میں خطاب فرمایا جسے وہ سمجھتے تھے اور اسی لئے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا اور اپنی کتابوں کو بھی ان کی زبان میں ہی نازل کیا۔ کلام کو تفسیر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، اسے میں ایک قاعدہ ذکر کرنے کے بعد بیان کروں گا، وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر انسان جب کسی کلام کو وضع کرتا ہے تو اسی اصول پر کرتا ہے کہ اس کا کلام از خود بغیر شرح کے سمجھا جاسکتا ہے

—————————-

الفاظ “أَنَّ كُلَّ مَنْ وَضَعَ مِنَ الْبَشَرِ كِتَابًا فَإِنَّمَا وَضَعَهُ لِيُفْهَمَ بِذَاتِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْحٍ” میں بیان کردہ قاعدے سے معلوم ہوا کہ مفسرین یہ مفروضہ نہیں رکھتے کہ کلام اصلا اپنی ذات میں کسی نقص کی بنا پر تفسیر کا محتاج ہوتا ہے بلکہ مفروضہ یہی ہے کہ ہر متکلم کا کلام اس کے نزدیک بغیر شرح قابل فہم ہوتا ہے، کلام اللہ کا بھی ظاہر ہے یہی معاملہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر تفسیر و شرح کی ضرورت پھر کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کی تین وجوہات ہیں:

—————————-

وَإِنَّمَا احْتِيجَ إِلَى الشُّرُوحِ لِأُمُورٍ ثَلَاثَةٍ

أَحَدُهَا: كَمَالُ فَضِيلَةِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهُ لِقُوَّتِهِ الْعِلْمِيَّةِ يَجْمَعُ الْمَعَانِيَ الدَّقِيقَةَ فِي اللَّفْظِ الْوَجِيزِ فَرُبَّمَا عَسُرَ فَهْمُ مُرَادِهِ فَقَصَدَ بِالشَّرْحِ ظُهُورَ تِلْكَ الْمَعَانِي الْخَفِيَّةِ وَمِنْ هُنَا كَانَ شَرْحُ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ تَصْنِيفَهُ أَدَلَّ عَلَى الْمُرَادِ مِنْ شَرْحِ غَيْرِهِ لَهُ.

وَثَانِيهَا: قَدْ يَكُونُ حَذَفَ بَعْضَ مُقَدِّمَاتِ الْأَقْيِسَةِ أَوْ أَغْفَلَ فِيهَا شُرُوطًا اعْتِمَادًا عَلَى وُضُوحِهَا أَوْ لِأَنَّهَا مِنْ عِلْمٍ آخَرَ فَيَحْتَاجُ الشَّارِحُ لِبَيَانِ الْمَحْذُوفِ وَمَرَاتِبِهِ

وَثَالِثُهَا: احْتِمَالُ اللَّفْظِ لِمَعَانٍ ثَلَاثَةٍ كَمَا فِي الْمَجَازِ وَالِاشْتِرَاكِ وَدَلَالَةِ الِالْتِزَامِ فَيَحْتَاجُ الشَّارِحُ إِلَى بَيَانِ غَرَضِ الْمُصَنِّفِ وَتَرْجِيحِهِ وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّصَانِيفِ مَا لَا يَخْلُو مِنْهُ بَشَرٌ من السهو والغلط وتكرار الشَّيْءِ وَحَذْفِ الْمُهِمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيَحْتَاجُ الشَّارِحُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى ذَلِكَ

مفہوم: تفسیر کی حاجت تین وجہ سے ہوتی ہے:

پہلی: باکمال اور علم و فضل والا مصنف اپنی علمی گہرائی و وسعت کی بنا پر جامع انداز میں چند الفاظ کے اندر ایسے معنی کو پرو سکتا ہے جسے سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس میں نہیں ہوتا، تو شرح کرنے کا مقصد اس کے کلام و تحریر میں درج ان گہرے و وسیع معانی کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اسی بنا پر بعض علما کی جانب سے کلام کی واضح کردہ مراد بعض دیگر کے مقابلے میں زیادہ دقیق و درست ہوتی ہے

دوسری: بعض مقامات پر کلام میں دلیل کے مقدمات یا اس کی شروط کو اس لئے بیان نہیں کیا جاتا کہ وہ واضح ہیں یا دیگر علوم میں انہیں بیان کردیا گیا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے شارح ان محذوف امور کو سمجھنے اور انہیں بیان کرنے کا محتاج ہوتا ہے

تیسری: الفاظ کے معنی میں تین بنا پر احتمالات در آنے کا امکان ہوتا ہے، یعنی مجاز، اشتراک اور دلالت التزامی کی وجہ سے۔ پس ایسے میں شارح اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ ان مقامات پر مصنف و متکلم کی غرض اور وجہ ترجیح کو سمجھ کر اسے بیان کرے کہ مصنف نے کس پہلو کو مراد لیا ہے۔ بعض اوقات کتابوں میں غلطی واقع ہو جاتی ہے، ایک ہی بات بلا وجہ مکرر ہو جاتی ہے، اہم بات مصنف سے رہ جاتی ہے اور اسی طرح کے دیگر امور جن سے انسانی کاوش خالی نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں شارح کو ان امور پر متنبہ کرنا پڑتا ہے۔

—————————-

غور کیجئے کہ تفسیر کی ضرورت کی تینوں وجوھات مخاطب کی جہت سے ہیں، صرف ایک متکلم کی جہت سے ہے:

• یعنی مخاطبین کی علمی کم مائیگی اور ان کے علمی درجات میں تفاوت

• مخاطب کی علمی لیاقت سے متعلق مفروضات کہ وہ بنیادی امور جانتا ہے (مثلاً یہ کہ اگر ایک مقام پر بات عام آئی اور دوسرے مقام پر خاص تو انہیں ساتھ ملا کر مفہوم سمجھا جائے گا وغیرہ) اور انہیں اخذ کرلے گا یا پھر یہ کہ مخاطب کچھ امور کو چند دیگر چیزوں کو ساتھ ملا کر (مثلاً سنت کو ساتھ ملا کر صلوۃ کا مفہوم) بات سمجھ سکتا ہے

• نیز جو امور کلام کے معنی کو محتمل الوجوہ بنا سکتے ہیں، مخاطب ان احتمالات کو رفع کرکے متکلم کے ترجیح یافتہ معانی کو سمجھ لے۔ نوٹ کیجئے کہ تیسری وجہ کے ضمن میں جو شے متکلم و مصنف کی جہت سے نقص پیدا ہونے کی بنا پر شرح کا تقاضا کرتی ہے، علامہ زرکشی اسے انسانوں کے کلام کی خاصیت قرار دے رہے ہیں، کلام اللہ کو اس بنا پر تفسیر و شرح کی حاجت نہیں۔

الغرض تفسیر کے بارے میں مفسرین یہ رائے نہیں رکھتے جو ہمارے یہ محترم ان کی جانب منسوب کرتے ہوئے ان پر نقد کرتے ہیں۔ دراصل انہوں نے “تحریف” کا نام “تفسیر” رکھ لیا ہے اور اس مفروضہ معنی کو مراد لے کر یہ امت کے مفسرین کی تکفیر کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو مفسرین بھی اسے ہی تفسیر مانتے ہیں۔ اگر انہیں نام و اصطلاح سے چڑ ہے تو اصطلاح میں کوئی جھگڑا نہیں، انہیں جو نام پسند ہے وہ رکھ لیں۔ ہمارے یہ محترم ہر معاملے میں بغیر کسی حوالے اور دلیل کے دعوے کرنے کے عادی ہیں اور اس ادعائیت میں یہ خوارج کے مزاج کی حد تک جری ہیں کہ اپنی بات سے اتفاق نہ کرنے پر العیاذ باللہ امت کی تکفیر سے بھی گریز نہیں کرتے۔

کمنت کیجے